Работу по исследованию своей родословной Автор начал в 2002 году.

В 1970-х годах моя бабушка, Людмила Яковлевна Кикина (в девичестве Ходакова), много рассказывала мне о наших предках. Я хорошо помню две линии воспоминаний…

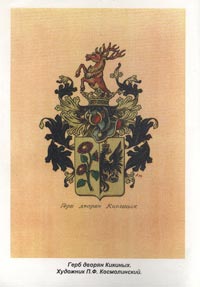

Первая – «дворянская линия» - связана с Кикиными, большим домом бабушки Вари, с Липовой аллеей в парке, «Кикин-садом» (по-другому Барским садом), 300-летним дубом – современником Пушкина и новым для меня тогда словом «Верякуши».

Вспоминался также Нижегородский Дворянский институт имени императора Александра II, выпускниками - золотыми медалистами которого были два поколения Кикиных. Звучали фамилии Волконских, Карамзиных, Оболенских…

В середине 1970-х после прочтения романа А.Н.Толстого «Петр Первый» я узнал от бабушки, что в романе отражены «наши Кикины».

Вторая линия воспоминаний – «французская линия» - связана с появлением в России в 1868-1870 годах 16-летней француженки Филисите Иосифовны Ге. Самая младшая, 14-я дочь, в большой французской семье, Филисите была привезена в Россию в 16 лет русским инженером-архитектором в качестве гувернантки его детей. Вышла замуж за Ржевского промышленника Василия Ивановича Ивановского, у них было двое детей и 12 внуков. Жили в Ржеве в собственном доме с флигелем, конюшней и грушевым садом рядом с Керамическим заводом, который принадлежал бабушкиному деду В.И.Ивановскому…

09 сентября 1999 года в Нижнем Новгороде, к 101 годовщине со дня рождения, на площади Горького, на доме, где он жил последнее время, была открыта мемориальная доска моему деду - скульптору и художнику Андрею Викторовичу Кикину [1]

В тот приезд в Нижний Новгород, рассматривая старый альбом с фотографиями, я наконец-то обратил внимание на то, что многие фотографии тщательно подписаны! Этот альбом перешёл к деду Андрею от его отца, Виктора Васильевича Кикина. Некоторые фотографии подписаны от 1-го лица: «Я, Виктор Васильевич Кикин, студент Петербургского технологического института по осени 1889г.». Такая подпись адресована не следующему, а именно последующим поколениям!

В 2000-2001 годах я познакомился с работами Е.П.Краснова. К 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина старший научный сотрудник художественного музея г.Алатырь Евгений Петрович Краснов опубликовал в журнале «Дворянский Вестник» серию статей «Пушкин, Лермонтов и братья Кикины» [1] и «В поисках утраченного имени» [2]. Очень интересные по существу и блестящие с точки зрения методологии, эти статьи - яркая демонстрация того, как работая в архивах и сопоставляя факты, можно и через 200 лет восстанавливать историческую справедливость. Эти работы стали для меня образцом исторического исследования и методическим пособием.

И вот тогда-то и пришло решение исследовать свою родословную.

Работа велась в следующих учреждениях:

- ГАНО – Государственный архив Нижегородской области

- ГАНО №2 – Филиал №2 Государственного архива Нижегородской области (Арзамас)

- ГАНО №3 – Филиал №3 Государственного архива Нижегородской области (Балахна)

- ГАРО - Государственный архив Рязанской области

- ГАТО - Государственный архив Тверской области

- ГАР – Городской архив города Ржев

- ЦГА РМ – Центральный Государственный архив республики Мордовия (Саранск)

- ГАУО - Государственный архив Ульяновской области

- РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический архив (Москва)

- ЦГАЧР - Центральный Государственный архив Чувашской Республики (Чебоксары)

- ГАЯО - Государственный архив Ярославской области

- ГАЯО – Филиал Государственного архива Ярославской области в Ростове Великом

- ГАСО - Государственный архив Саратовской области

- ГАПО - Государственный архив Пензенской области

- ГАВО - Государственный архив Владимирской области

- ГАИО - Государственный архив Иркутской области

- РГАДА – Российский государственный архив древних актов

- ЦИАМ – Центральный Исторический архив Москвы

- ГПИБ – Государственная Публичная Историческая библиотека РФ (Москва)

- Краеведческий музей в городе Первомайск, Нижегородской области

- Краеведческий музей в городе Ардатов, Нижегородской области

- Краеведческий музей в городе Ржев, Тверской области

Оформить же это исследование автор решил так, как это принято для научных работ - как диссертацию. Это означает:

- предположения автора, гипотезы и обобщения специально оговариваются

- старославянские тексты цитируются буквально, то есть в том виде, как они были написаны

- в отношении всех фактов, которые установлены документально, имеется такая […] ссылка на источник информации

- полный перечень использованных литературы и источников приводится в специальном разделе.

Каждое Генеалогическое дерево сопровождается Родословной росписью с жизнеописаниями.

Всего в 10 Генеалогических деревьях и, соответственно, в 10 Родословных росписях прослежен жизненный путь более чем 1200 персон из родов:

- Кикиных (более 200)

- Волконских (более 500)

- Ивановских (около 100)

- Ходаковых (170)

- Щербаковых (70)

- Мурашовых (около 200)

Со времени опубликования первой редакции сайта в 2005-м году, автор получил много откликов: уточнений, добавлений, исправлений.

Участник и вдохновитель наших экспедиций, прекрасный журналист, автор и ведущая многих программ на Всесоюзном радио, москвичка Наталья Николаевна Невраева специально для этого проекта подготовила замечательные воспоминания о жизни Москвы и московской интеллигенции в 1950-1970 годы «Дети с Арбата».

Лидия Александровна Зубенцова (по рождению Мурашова, г.Тулун, Иркутской области) предоставила для проекта историю большой сибирской семьи «Историю семьи Мурашовых».

За 18 лет исследований автору стали известны и «другие Кикины», которые оказались никак не связаны (во всяком случае, пока не связаны) ни с одним из пяти родов Кикиных, систематизированных в настоящей работе. Некоторые из этих Кикиных оказались родственниками между собой и пока не выделились в отдельное «Дерево». Но это интересная информация и она может быть полезна "другим Кикиным". Поэтому во 3-ю редакцию сайта включен новый раздел «Другие Кикины».

Также в 3-й редакции сайта (2020 год) посетителям предлагается современный функционал расширенного поиска с выводом результатов - статей сайта, в которых упоминается этот запрос.

Что же дальше?

- Исследовательская работа продолжается.

- Следовательно, сайт - как способ опубликования результатов этой работы – будет развиваться.

- Автор будет признателен всем, приславшим свои отклики, а также Кикиным, Волконским и просто любителям истории, чьи материалы послужат основой для дальнейшего развития сайта.